摘要:以生成式人工智能为代表的新一代智能技术,正以强劲的势头塑造教育的未来形态。而第29届全球华人计算机教育应用大会(GCCCE 2025)的召开,擘画了AI赋能未来教育的蓝图,并构筑了AI与教育融合的多元形态。在此背景下,文章聚焦GCCCE 2025的4场主旨报告和476篇会议论文,分别从宏观、微观两个层面对大会的主要成果进行了梳理分析。文章发现,从宏观层面来看,4场主旨报告从教育的价值重塑与发展路向、技术的创新应用与行动路径两个层面描绘了AI赋能未来教育的宏伟蓝图;从微观层面来看,476篇会议论文围绕“GenAI在教育中的应用场景及其治理”“智能时代下师生的素养培养及其测评”“技术赋能跨学科设计与多元能力培养”“数智技术支持的协作学习与策略分析”“游戏化教学对学习体验和成效的影响”“技术支持的教育评价与智能反馈机制”六个议题展开,系统性地呈现了AI与教育融合的多元形态。基于上述发现,文章结合教育数字化转型的趋势,提出融合智能技术塑造未来教育的建议,以期为深度融合智能技术、形塑未来教育提供参考。

关键词:智能技术;生成式人工智能;未来教育;协作学习;教育数字化转型

引言

2025年5月24~28日,由全球华人计算机教育应用学会(Global Chinese Society for Computers in Education,GCSCE)主办的第29届全球华人计算机教育应用大会(GCCCE 2025)在江南大学和香港理工大学同步举行。作为教育技术领域的一项重要年度盛会,本届大会围绕“融合前沿科技:成就新形态的学习者”(Embracing Frontier Technology: Cultivating the New Paradigm of Learners)这一主题展开,吸引了国内外800多位专家学者及一线教师参与。延续历届多重研讨的传统,本届大会邀请国内外四位知名专家作主旨报告,同时开设10个子会议、10个工作坊,重点探讨了人工智能时代背景下如何将前沿技术与教育进行深度融合以推动教育向未来良性发展的问题。据统计,本届大会共收录了336篇子会议论文和140篇工作坊论文,这些成果中蕴含技术赋能教育发展的宝贵经验和鲜活案例,可以通过对其进行系统性的梳理、挖掘与呈现,为构建更加智能、包容、高效的未来教育形态提供理论支撑与实践路径参考。

本研究聚焦于GCCCE 2025的4场主旨报告和476篇会议论文,分别从宏观、微观两个层面展开分析,来全面呈现前沿技术与教育教学的融合样态,具体研究思路如下:首先,分别对4场主旨报告的主要内容进行概述,呈现主要观点,以描绘AI赋能的未来教育宏伟蓝图;之后,对收录的476篇会议论文的核心议题进行阐释,以系统呈现AI与教育融合的多元形态;最后,提出融合智能技术塑造未来教育的建议,以期为深度融合智能技术、形塑未来教育提供参考。

一擘画AI赋能未来教育的蓝图:大会主旨报告概要

四位国内外专家所作的主旨报告分别从未来教育的价值追寻、范式转型、技术形态、创新实践四个方面回应了本届大会的主题,高度定位了技术如何赋能教育的转型与发展,从宏观层面为我们展示了一幅“AI赋能未来教育”的宏伟蓝图。围绕四场报告的核心内容,本研究从教育的价值重塑与发展路向、技术的创新应用与行动路径两个层面进行阐述:前者从宏观层面阐述了教育目标的再审视和未来导向的确立,后者则从操作层面聚焦人机协同的技术框架构建与落地应用的方法机制。

1 价值重塑与发展路向:AI时代的教育目标与未来导向

在人工智能深刻变革社会的今天,教育的价值与目标亟需系统性重塑,技术必须服务于“培养什么样的人”这一根本问题。尤其是在智能技术快速渗入教育众多场景的这一背景下,如何深刻反思人类未来的发展,以确保教育不被技术异化,成为当今时代亟待解答的重要问题。台湾中央大学的陈德怀教授和江南大学的陈明选教授分别从全球视野、本土实践出发,阐述了AI时代的育人新方向。其中,陈德怀教授以未来的眼光审视了教育最根本的育人目标问题,提出了“全球和谐与幸福”的理念。为此,他还引入了“通用人工智能同伴”(General Artificial Companions)的概念,并将其定位为教师的认知协作者和情感支持者,通过人机协作来放大教育的影响力。而陈明选教授立足中国教育现实,揭示了现行教育体系与未来社会需求之间的深刻矛盾。他强调,在AI能够替代大量规则性认知劳动的背景下,教育目标必须实现从“传递已知”到“培养未来智慧”的根本转向,要使学生具备应对未知挑战、解决复杂问题、创造新价值的能力,成为人工智能无法替代的人才。

2 创新应用与行动路径:AI时代人机协同的技术框架与落地应用

在明确价值与目标的基础上,如何构建可实现“人机协同”的教育实践体系成为另一个重要问题。美国孟菲斯大学的Graesser教授和台湾东吴大学的朱蕙君教授分别从技术架构、实践框架构建的角度回应了此问题,强调AI介入既需要多元主体的良性沟通,也需要指导落地应用的方法机制。Graesser教授指出,生成式人工智能(Generative Artificial Intelligence,GenAI)应与基于认知模型的对话代理(如AutoTutor系统)相结合,以维系人与技术之间的稳定平衡关系。为此,他提出了“智能导师-智能学伴-学习者”三元对话系统,将对话代理、GenAI与人类监督相结合,通过“高级提示工程”将教学策略、认知目标、领域知识约束与对话历史进行动态整合,以确保对话的有效性和安全性,同时抑制GenAI带来的幻觉、价值对齐不一致、个性化不足等风险。在朱蕙君教授看来,人机协同的关键在于通过有效的设计来提升GenAI应用于教育场景的实际效益,规避伦理风险,释放其个性化支持潜能。为此,她提出了具有操作性的“系统性自适应教育协作智能”(Systematic & Adaptive Collaborative Intelligence in Education,SACIE)框架,以指导一线教师通过系统分析、定制化设计、协作实施、迭代评估四个阶段循环开展教学创新实践,与分会场中多篇关于“AI学科应用”“教师设计思维”“伦理治理”的论文形成了呼应。

综上可知,四场主旨报告高屋建瓴地描绘了AI融合态势下的未来教育远景,不仅为主流的教育AI应用提供了新的理论依据和技术路径,更为应对GenAI带来的教育变革提供了兼具前瞻性和操作性的解决方案。这些探讨与本届大会后续研讨中产生的核心议题深度关联,如后续的GenAI教育应用、数智素养等主题就关涉未来教育蓝图的实现,而协作学习、游戏化学习、教育评价、跨学科整合等主题与人机协同的创新实践路径关联。可见,本届大会中专家所作的主旨报告与子会议、工作坊的研讨共同构筑了一幅从理念到场景、从架构到评估的AI与教育融合新图景,为未来教育的发展提供了坚实的理论支撑和实践指南。

二构筑AI与教育融合的多元形态:会议论文核心议题阐释

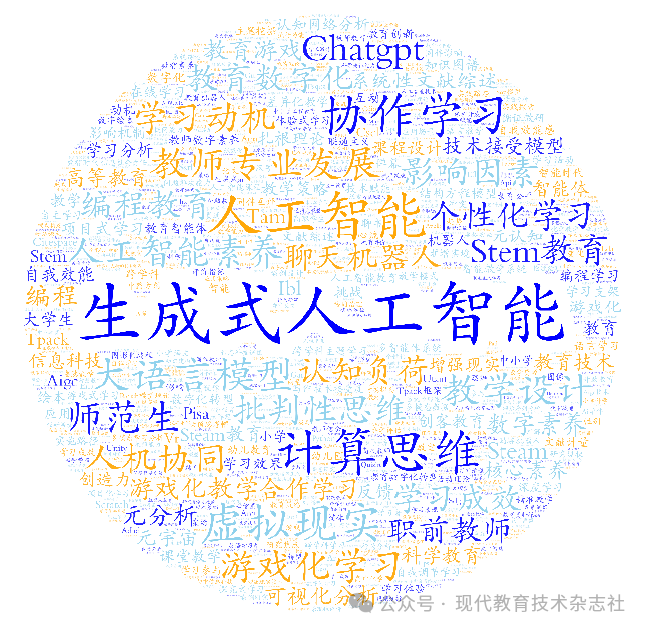

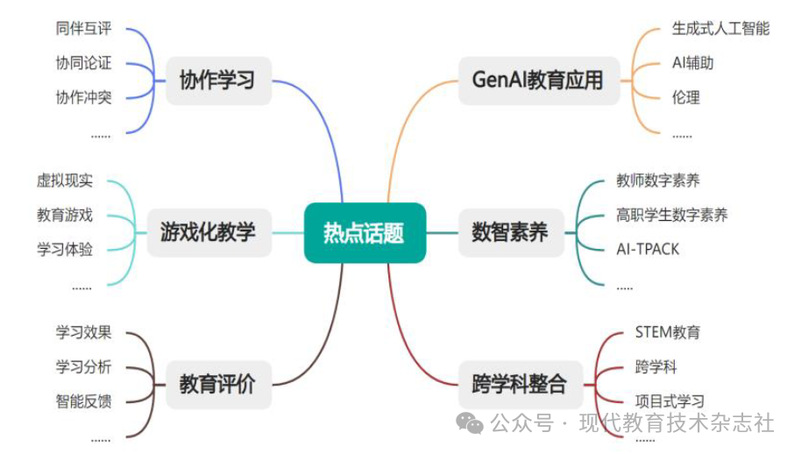

为系统呈现本届大会的主要成果,本研究借助Python技术对476篇会议论文的关键词进行了抽取,并通过在线词云生成工具WordArt(网址:https://wordart.com/)生成会议论文关键词词云图,如图1所示。图1显示,生成式人工智能、计算思维、协作学习、虚拟现实等是本届大会关注的焦点。同时,本研究运用BERTopic主题模型,对476篇会议论文的摘要、关键词等内容进行了主题聚类,结果如图2所示。图2显示,通过主题聚类得到了六个热点话题:GenAI教育应用、数智素养、跨学科整合、协作学习、游戏化教学、教育评价。基于这六个热点话题,结合各话题内部高频关键词的语义特征与关联性,本研究凝练出“GenAI在教育中的应用场景及其治理”“智能时代下师生的素养培养及其测评”“技术赋能跨学科设计与多元能力培养”“数智技术支持的协作学习与策略分析”“游戏化教学对学习体验和成效的影响”“技术支持的教育评价与智能反馈机制”六个核心议题。围绕这六个核心议题,本研究对本届大会的主要内容进行了剖析,以系统呈现AI与教育融合产生的多样化形态。

图1 会议论文关键词词云图

图2 主题聚类结果

1 GenAI在教育中的应用场景及其治理

以ChatGPT、DeepSeek为代表的GenAI自诞生以来,凭借其强大的特征学习能力和独特的自适应性,大大地推动了教育智能化进程。作为一种创新的技术手段,GenAI可以为教育提供更加高效、精准的支持,是本届大会中最受关注的一个焦点,其讨论主要集中两个方面:一是GenAI如何以多样化的方式向教育场景渗透,二是在教育数字化转型过程中可能会面临哪些伦理挑战与风险治理。

(1)GenAI以多样化的方式向教育场景渗透

GenAI能够为教学场景的创新提供支持,主要表现为赋能学习实践、创新教学理念、辅助教学设计、支持工具开发四个方面:①GenAI常见的形态之一便是赋能学生的学习实践。在本届大会中,周耀媛等对GenAI辅助学习应用于不同学习任务类型时的认知过程进行了分析,发现在不同学习任务中,学生的批判性思维轨迹呈现出不同的特点。②GenAI能够创新教学理念,为变革教育提供全新的理念支持。龙帅等基于联通主义理论,提出了面向高等教育的GenAI赋能下具备情境创设、人机协同与群智汇聚等特征的生成教学理念。③GenAI可以辅助教师进行教学设计。张韩等通过调查分析,发现GenAI工具不同使用频次的教师在教学设计方案编写能力上存在显著差异。④GenAI能够支持高效学习工具的开发。刘靖熙等利用ChatGPT的自然语言处理能力,设计了“ChatGPT支持的数学应用题解决系统”。

(2)教育数字化转型可能面临的伦理挑战与风险治理

GenAI的出现正促使教育数字化转型进程大幅迈进。从本质上来说,教育数字化转型是教育的系统性、根本性变革,而所有的变革意味着挑战与风险的到来。作为教育数字化转型的助燃器,智能技术的大规模使用引发了新的数字不平等问题,也带来了数据隐私和教育伦理风险,对此我们必须予以正视和回应。在本届大会中,陈园园等指出,GenAI在为学习带来便利的同时,也暴露出了如思维惰化抑制自主思考、信息迷航阻碍信息筛选、社交缺失减少真实人际交往等诸多严峻的挑战。如何平衡好技术应用的便利性与其可能带来的安全隐患、开展切实有效的教育治理实践,已成为当前教育实践中的重要课题。从长远来看,构建一个敏捷、有效、负责的伦理风险治理体系,是确保教育数字化转型落地实现并达成技术赋能而非异化教育之目的的关键前提。为此,在本届大会中,杨博勋等设计了GenAI教育应用的风险管理框架,曾颖洁等构建了教育可信数据空间的系统性框架,均为应对教育的风险治理提供了系统解决方案。

2 智能时代下师生的素养培养及其测评

智能技术在教育领域的进一步渗透和应用,促使教育重新思考“培养什么样的人”这一关键问题。伴随着人工智能教育应用的不断深入,“智能素养”逐渐成为教育领域的一个热门话题。其中,提升GenAI素养已成为大学生适应智慧场景、实现人机协同的必然要求。在本届大会中,多名研究者围绕智能素养的相关话题进行了探讨,其关注点集中在“学生智能素养框架”“教师相关素养模型”两个方面。

(1)学生智能素养的构成与测评

由于学生所处的学段、学历存在差异,故针对不同学生群体的智能素养具有不同的特征。要想对学生群体的智能素养进行测量,必须先明确其核心的指标构成。在本届大会中,黄紫珺等以KSAVE(即知识、技能、态度、价值观、伦理)模型为理论框架,对高校学生智能素养的培养现状进行了调查;毕玉莹等依据ASK(即态度、技能、知识)模型,构建了高职学生数字素养概念框架;花卉雯等提出了师范生人工智能素养框架,强调了学生的态度、技能、意识等指标的重要性。

(2)教师相关素养的构成与测评

当前,教师主动适应并积极利用GenAI开展教学活动的现象日益普遍。为了有效融合GenAI与教育生态,教师群体必须深刻认识到人工智能的潜在价值,以更加积极、主动的态度接纳人工智能并予以应用。而人工智能时代的教师要想在学生面前树立教育权威,就必须具备人工智能素养。在本届大会中,戚佳惠等构建了AI-TPACK能力模型,为教师的AI-TPACK能力评估提供了一种实用、科学的工具;肖丹等构建了职前教师数字素养评价指标体系,为职前教师数字素养的提升指明了方向。

3 技术赋能跨学科设计与多元能力培养

系统性培养学生的数字素养与智能素养,必然要求教师创新教育模式。近年来,创客教育、STEM教育、项目化学习、工程教育等新的教育形式不断出现,尽管其侧重点各异,但相同之处在于都试图通过开展跨学科的教学活动来提升学生的多元能力。人工智能素养本身就具有跨学科的属性,是在整合多学科知识的基础上形成的深层次认识、思考和方法,而跨学科学习能促进学生对人工智能的概念理解及其应用能力。在本届大会上,多名研究者围绕“技术赋能跨学科学习”“跨学科教学支持学生关键能力培养”两方面的内容提出了自己的看法。

(1)技术赋能跨学科学习设计与实施

董艳等指出,智能技术赋能跨学科学习的内在机理主要包含三个层面:跨学科学习内容的增强、跨学科学习场景的拓展、跨学科学习证据的生成。在本届大会中,多名研究者就技术赋能的跨学科整合设计与实施展开了讨论。例如,董倩等基于动画创作技术构建了融入多元及时评价反馈策略的跨学科项目化学习模式,并开展了为期四周的单组教学实验;徐圣强等设计了基于计算思维培养的跨学科编程教学模式;陈锦硕等使用基于Unity3D工具的虚拟实验软件,实施了跨学科主题的学习活动。

(2)以跨学科教学培养学生关键能力

实施跨学科教学,目的在于培养学生的关键素养和能力,如计算思维、创新意识、批判性思维、知识创生能力等。本届大会中也出现了这方面的实证研究,如荣健康等使用融入了同伴评价的协作编程学习策略开展教学,发现此策略对高计算思维水平学生具有显著的促进作用;李艺凡等开展了针对80名中学生计算思维的项目化学习准实验研究,结果表明人工智能支持的跨学科项目化学习能够有效提升高中生的计算思维,且学生在合作学习、分解、抽象、概括等能力维度均有了明显的提升。

4 数智技术支持的协作学习与策略分析

在智能技术的推动下,有关GenAI支持协作学习的探究成为学术界热衷于探讨的话题。例如,刘永贵等构建了“学习者-GenAI-集体知识”三元协作学习系统模型,王春丽等验证了GenAI对于创造力潜能的影响机理,郑兰琴等研究了基于GenAI技术的对话机器人对于协作学习绩效的影响效应。与此相呼应,在本届大会中研究者围绕“智能技术支持协作学习”“协作学习策略设计与效果”展开了讨论。

(1)智能技术支持协作学习

人工智能在协作学习中究竟扮演何种角色?人工智能如何支持学生开展具体的协作学习?在本届大会中,研究者纷纷就此问题提出了自己的看法。例如,沈硕文等认为,AI可以作为工具支持学生开展协作学习,并作为智慧学伴参与学生的协作学习、作为智能导师指导学生的协作学习;另外,通过对协作过程进行实时测量,可以发现AI在认知、情感、社会等多个维度为学习者开展协作学习提供支持。但是,这种支持是否真的如我们所预期的那样发生呢?对此,郑奕珂等指出,GenAI虽然增加了浅层和中层的认知投入,但并未显著促进协作学习的知识建构。可见,智能技术在支持协作学习开展、提升协作学习效果方面还有待进行更多的实践检验。

(2)多元化协作学习策略与效果检验

为了进一步提升协作学习的成效,研究者提出了多元化的协作策略,如同伴对话反馈策略、在线学习支架策略等。而在GenAI技术大力重塑人类认知与实践方式的当下,如何将GenAI与创新教学策略有效融合,还有待研究者进一步深入探索。在本届大会中,郭景馨等通过对116份反思日志数据的分析,发现学生表现出了显著的反思性思维和创造性思维提升;刘文平等将协同论证策略与多智能体相结合开展了教学实践,结果发现多智能体可以帮助学生搜寻多重证据来支持自身的论点,进而提升论证对话的质量。

5 游戏化教学对学习体验和成效的影响

近年来,伴随着VR、AR、元宇宙等智能技术的普及应用,数字化教育游戏引起了研究者的高度关注。利用游戏的内在动机和规则、角色、挑战、交互等元素,数字化教育游戏可以为学生创造一种沉浸式的学习环境,学生也可以通过玩游戏或设计游戏获得知识、技能、情感和高阶思维。在本届大会中,研究者围绕“游戏化教学”这一主题探讨了“虚拟技术强化学习体验”“游戏化学习成效评价”等内容。

(1)虚拟技术强化学生学习与情感体验

《2025年地平线报告(教学版)》指出,虚拟现实作为推动教育发展的未来技术趋势之一,能够高度还原真实场景,让学生在安全可控的环境中掌握实践技能。在本届大会中,多位研究者探讨了如何借助虚拟技术开展教学实践。例如,甘鑫裕等将VR技术融入小学语文教育实践,以此提升学生的情感表达能力;廖长彦将360度环景影像虚拟现实(Spherical Video-Based Virtual Reality,SVVR)技术应用于“客家茶文化”课程设计之中,使学生的学习兴趣和茶文化知识都得到了显著增长;熊炀璐等借助Unity 3D平台,设计并开发了一个针对职前教师专业发展的3D虚拟场景数字化游戏,以提升职前教师的教学能力。

(2)游戏化学习提升学习成效

长久以来,由于游戏化教学情况特殊,研究者对其实践应用态度不一,对于其应用成效也存在相悖的观点,如张羽洋等认为游戏化学习能够显著提高学生的学业表现,而Chen等得出了相反的结论。那么,游戏化学习到底能不能提升学习成效?在本届大会中,研究者纷纷提出了自己的看法。例如,黄乐芙等设计并实施了为期两个月的基于机器人的游戏化教学实践,结果表明人形机器人可以显著提升儿童的数学交流能力;周文静等开展了为期4周的体验式全过程游戏化翻转学习,发现此模式虽不能提高学生的文言文学习成绩,但显著提升了学生在文言文学习时的心流水平,同时降低了学生的认知负荷。由此可见,对于游戏化学习能否提升学习成效这一问题,其答案会受学段、学科、对象等因素的影响而产生不同,未来还需要开展更多的实证研究,以全方位地对此问题进行分析与求证。

6 技术支持的教育评价与智能反馈机制

技术赋能教育评价,是智能时代教育评价转型的关键形态。智能时代的学习评价不仅聚焦于对预期目标实现度的评价,还要进一步通过评价促进学生学习,助力学生发展。在本届大会中,多名研究者就“教育评价创新”“智能反馈效果”等问题展开了讨论。

(1)数字技术创新教育评价

开展教育评价的主阵地,无疑是课堂。例如,吴冰等聚焦课堂教学评价场景,构建了基于智能体的人机协同课堂教学诊改评价模式。教育评价的对象可以是师生,也可以是一切相关利益者。例如,邢耀之等聚焦于乡村教师这一群体,构建了乡村教师教学投入多模态测评指标体系与应用框架。至于教育评价的内容,可以多元化。例如,苏磊等关注教育资源的精准评价,将深度学习算法与跨模态技术相结合,构建了个性化教学资源智能匹配模型;张慧等采用学生学业成长百分位数模型开展了改进导向的增值评价实践,有效实现了对学生进步程度的科学测量。需要注意的是,当前评价越来越依赖于技术赋能,利用AI、学习分析、大数据等新兴数字技术创新教育评价的手段、方法已越来越普遍。例如,谢施艺等采用AI辅助同伴评价的方法,显著提升了学生的写作水平与自我效能感;张元勋等借助关联规则、聚类分析等方法,为学生在选课前提供决策参考。在本届大会中,还出现了BERTopic模型、Traces分析框架、FANMOD算法等新兴的评价模型或技术。

(2)智能反馈提升学习表现

有效的教学离不开高质量、及时的反馈,而良好的智能反馈设计能够为学生的认知、情感和行为等带来积极的影响。自动生成学习反馈是GenAI在学习分析领域的直接应用,GenAI在提供评价等级的同时,还可以通过深度理解学生与智能体会话周期内的交流信息,从而提供个性化反馈。在本届大会中,多名研究者围绕“智能反馈”这一话题汇报了自己的研究成果。例如,白现萍等发现,AI支持的单向反馈促进了学生的认知和行为,而AI支持的双向反馈促进了学生的元认知发展;刘美杉等发现,具有高反馈感知的学生在编程学习中的代码改进率和编程测试成绩上表现更佳。需要强调的是,在复杂语境或地方特色文化背景知识中,AI技术仍然难以做到深入的语义分析并提供具有文化适应性的反馈。

三融合智能技术塑造未来教育的建议

以GenAI为代表的新一代智能技术,正在以迅猛的姿态改变着全球教育生态。深度推动人工智能与教育教学的融合,已成为时代潮流。从2022年ChatGPT的横空出世,到2025年DeepSeek的火爆出圈,智能技术的更新迭代周期正在不断缩短。可以肯定的是,智能技术为教育的未来发展铺设了一条充满希望的“康庄大道”。然而,技术更迭的周期缩短也同样意味着教育的未来发展充满了未知性,如何应用GenAI开展理论与实践创新研究是时代赋予我们的新任务。为此,我们要以国际化的站位、本土化的眼光、协同化的立场、行动者的姿态、系统化的方式去思考和应对,以更好地融合智能技术塑造未来教育。

1 以国际化的站位思考教育目标转向

面对GenAI技术重塑全球知识生产与传播方式的浪潮,教育目标亟需从传统的知识传授本位转向素养与能力并重的全球胜任力培养。近年来,联合国教科文组织、经济合作与发展组织等国际组织纷纷提出了面向未来的核心素养框架,为全球教育数字化转型发展提供了方向指引。例如,2024年联合国教科文组织发布《教师人工智能能力框架》(AI Competency Framework for Teachers),明确定义了智能时代教师必须具备的关键能力;2025年经济合作与发展组织与欧盟联合发布《赋能AI时代的学习者:中小学教育的AI素养框架(草案)》(Empowering Learners for the Age of AI: An AI Literacy Framework for Primary and Secondary Education),为思考“培养什么人”提供了国际视角。对此,我们要以国际化的站位去审视这些框架,借鉴、吸收其精华,深刻理解在人工智能深度介入背景下未来教育目标的定位与转向问题。在国际化进程日益加速的当前和未来,超越国界去思考“如何培养人”“培养什么样的人”这一教育核心目标问题,需要我们立足“人类命运共同体”这一宏大视野去深入思考和探讨。

2 以本土化的眼光审视中国教育现实

在拥抱全球趋势的同时,必须具备“本土化”眼光。作为研究者,我们需要深刻洞察本国教育的独特情境、核心诉求与深层挑战,找出教育的真问题。中国的教育体系规模庞大且复杂,面临区域发展不均衡、城乡教育存在差异、人才培养模式创新滞后等诸多现实困境。GenAI的引入,为教育的高质量发展提供了很大助力。在推进教育数字化转型的过程中,任何技术的介入都要服务于我国重大发展战略的需求,同时必须回应“双减”政策背景下提质增效、五育并举的育人目标。对此,我们要审视技术究竟如何赋能才可以解决中国特有的教育痛点问题(如规模化与个性化的矛盾、教师结构性短缺、师生素养不足等),以确保技术红利真正惠及全体师生,助力中国式教育现代化不断推进。

3 以协同化的立场联通人工智能技术

智能技术与教育的融合,绝不是在教育场域内进行简单的工具叠加或替代,而要顺应教育发展的规律和现实需求,构建人机协同、共生共进的新型教育生态。简言之,我们不能将“技术”从教育系统中剥离出来,而要将其作为教育系统的关键要素加以设计。这就要求我们摒弃“技术中心主义”或“人类中心主义”的二元对立观点,确立“教育主导、技术赋能”的核心立场,从“协同”的视角去主动学习、适应、运用智能技术。具体来说,教育工作者要主动理解智能技术的原理、优势与局限,提升智能素养,成为技术的明智使用者与批判性评估者;技术研发者要深入教育场景,理解教学规律,确保技术设计符合教育伦理、尊重学习者的主体性、服务于真实的教学需求。此外,教育是一个极其复杂的社会系统,建立跨领域、跨部门的协同创新机制也是一项紧迫的任务。只有政企家校社等多方携手合作、共同管控,才能确保进入教育领域的技术有效、可靠、安全,进而真正实现技术与教育的双向适配与良性互动。

4 以行动者的姿态拥抱智能革命浪潮

面对这场由智能技术推动的深刻教育变革,观望与迟疑只会让我们错失机遇。教育工作者尤其是广大教师,应主动化身“智能教育行动者”,积极投身这场重塑教育的实践洪流之中。为此,我们要有勇于探索的精神,在教学的各个环节大胆尝试可及、可用的智能工具,如借助KIMI激发备课的灵感、借助智能学习系统布置个性化作业、利用DeepSeek进行作文辅助批阅等,以在真实的实践探索中积累一线经验。此外,智能技术的更迭周期非常快,由此带来了知识的爆炸式生产。对此,我们要不断更新知识结构,掌握人机协同的教学新策略、新方法、新评价;要善于反思,在实践中不断审视技术应用的实效、伦理边界及其对学生发展的深层影响。同时,我们还要有乐于分享的热情,因为身处当前这个快速变化的时代,独立行动是不可取的,只有主动交流和分享才能跟上时代的步伐,进而迸发出“人”作为变革主体的积极性与创造性,使行动的力量在基层汇聚成推动转型的磅礴动力。

5 以系统化的方式塑造未来教育形态

智能技术对教育的影响是全方位、深层次的,未来的教育形态应是多维度协同演进的有机整体。对此,我们要用系统工程思维进行顶层设计与整体推进:①构建融合智能素养的课程体系,发展基于真实问题、项目驱动、人机协同的跨学科教学模式;②借助智能技术打造虚实融合、智能感知、无缝衔接的智能化学习场景,以支持学习者开展泛在学习、获得沉浸式体验;③充分利用智能技术实现多元化的评价,通过“动态数据采集→多模态分析→个性化反馈”的流程,推动教育评价从“一把尺子”走向“多元镜鉴”。④尽快建立健全智能教育应用的准入、监管、数据安全与隐私保护机制,制定清晰的教育AI伦理准则,防范技术滥用风险。总的来说,唯有将技术、教学、环境、评价、治理等要素纳入一个相互关联、动态演化的整体,并对其进行系统性规划与协同性变革,方能塑造出以人为本、技术向善、开放灵活、富有韧性的未来教育新形态,最终服务于“立德树人”这一教育的根本任务。

四结语

本研究基于GCCCE 2025的4场主旨报告和476篇会议论文,梳理并总结了本届大会的主要内容。其中,四位国内外专家所作的主旨报告从未来教育蓝图擘画的宏观层面出发,阐释了未来教育“为何”与智能技术“何为”的理论性问题;而多篇会议论文的研究者围绕GenAI教育应用、协作学习、教育智能评价与反馈等微观议题,提出了多元化的见解,系统地为我们呈现了智能技术与教育融合形势下未来教育发展的应有之态。面对人工智能技术的冲击,未来教育发展具有未知性,对此我们要以国际化的站位思考未来、以本土化的眼光审视当下、以协同化的立场联通技术、以行动者的姿态投身实践、以系统化的方式整体推进。融合智能技术塑造教育的未来形态,并非是要将技术视为“万能钥匙”来主导教育的发展,而是要始终将“人”作为变革的核心。这需要教育工作者携手努力,最大程度地发挥智能技术的赋能潜力,并探索更多的可能路径,以人机协同的方式迈向教育更美好的未来。(文章摘自现代教育技术杂志舒杭,曹政皓,刘文平,等.融合智能技术:塑造教育的未来形态——第29届全球华人计算机教育应用大会(GCCCE 2025)述评[J].现代教育技术,2025,(9):5-14.)