自ChatGPT发布两年多以来,无处不在的大语言模型——一种能根据用户指令在数秒内生成“类人”输出的生成式人工智能(GenAI)工具,已引发诸多关于人工智能是否以及如何颠覆教育的讨论。鉴于生成式人工智能前所未有的能力,人们很难界定其本质:它是论文工厂?思维伙伴?新型数字物种?抑或如某些人所言,是人类的最后一幕?

尽管人工智能研究呈爆炸式增长,教育工作者对如何有效运用该工具仍处于探索阶段。当前,我们亟需建立共识框架,来推进实现人工智能在教育领域合乎伦理的有效应用。未来,人工智能不仅将对基础学习活动,还将对人类福祉产生深远影响。

一、教育人工智能多维框架

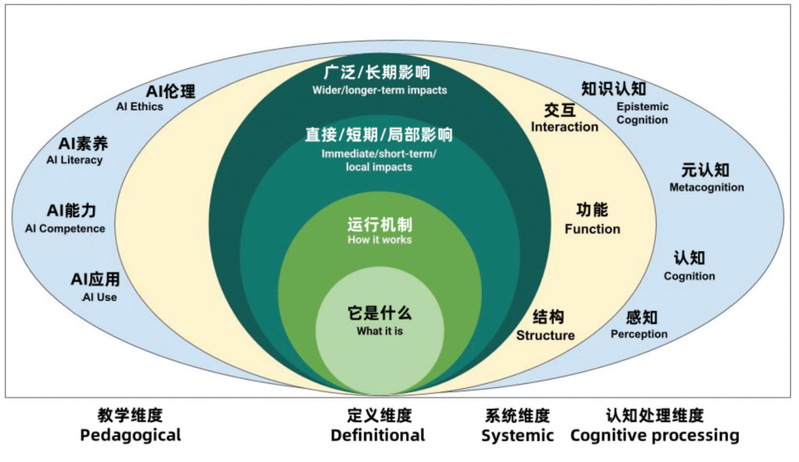

要把握生成式人工智能的潜力,同时认识和规避其风险,需要开发一个将生成式人工智能集成到高等教育中的共识框架,为教育开发者、教师和管理者提供参考。本文提出的框架包含四个关键维度:定义(Definitional)、系统(Systemic)、认知处理(Cognitive processing)和教学(Pedagogical),如图1所示。

图1 教育领域的人工智能多维框架

定义维度帮助我们理解人工智能本身——它是什么,如何运行,以及对学习和其他领域的短期和长期影响。

系统维度揭示了人工智能运行涉及的多重层面——结构、功能与交互,这些层面与“定义”维度的层面相互映射。

认知处理维度描绘了人类理解生成式人工智能的认知路径:从感知出发,经过一系列认知范畴的推动,最终形成批判性思维。

教学维度则系统划分了实施教学干预措施的能力层级,覆盖从人工智能工具使用到人工智能伦理考量的多维教育实践。

构建涵盖上述四个维度的参照框架,能够引导教育工作者以批判性和整体性思维在教育教学中审慎运用生成式人工智能。

1.定义维度

“定义维度”包含以下层面:它是什么(What it is)、运行机制(How it works)、直接/短期/局部影响(Immediate/short-term/local impacts)、广泛/长期影响(Wider/longer-term impacts)。

最内圈的“它是什么”代表对人工智能的基础理解,包括其技术定义以及可用于教育的生成式人工智能类型。

运行机制关注人工智能在教育场景中的运行原理,包括有效指令的构建、输出结果的类型与准确性,以及输出内容与学术任务的匹配度。该层面的分析侧重于教师利用人工智能进行课程设计与教学的策略,相关探讨常围绕“如何在课堂中应用人工智能”及“如何利用人工智能优化教学”等议题展开。

直接/短期/局部影响涉及对特定课程学习与教学的“即时”影响,如学术诚信、AI幻觉等风险。令人担忧的是,这些“即时”影响可能对学生的自我认知、学业表现和思维能力产生长期潜在影响。

广泛/长期影响涵盖了各种各样的问题:人工智能技能是否为职场必备?过度依赖人工智能是否会导致核心知识技能缺失?教师如何进行教学设计,才能避免学生将关键认知任务转嫁给人工智能?未来数十年,生成式人工智能将对人类认知产生哪些影响?当我们将视角扩展至政治、经济、社会领域时,人工智能的影响将持续放大。

2.系统维度

“系统维度”让人工智能的几个抽象的分析层次变得清晰起来:结构(Structure)、功能(Function)和交互(Interaction)。

“结构”层面对应定义维度中的“它是什么”;“功能”层面关联“运行机制”;“交互”层面则映射了长期和短期影响。

其中,“交互”涉及生成式人工智能与个体、群体及社会制度的动态关系。例如,课堂剽窃问题涉及学生、教师和学校的交互关系。再如,当我们审视生成式人工智能与学生个体、工作场所、经济环境等要素的互动时,人才培养效果等深层隐忧便浮现出来。

3.认知处理维度

“认知处理维度”将焦点瞄向人类对生成式人工智能的认知过程,包含四个递进层面:感知(Perception)、认知(Cognition)、元认知(Metacognition)、知识认知(Epistemic cognition)。

理解认知处理维度的有效路径是将其置于定义维度与系统维度的交叉视角中考察。

当思考“它是什么”(定义维度)时,我们关注其“结构”(系统维度),在此阶段,“感知”(认知处理维度)发挥主导作用。

当关注“运行机制”(定义维度),即关注其“功能”(系统维度)时,问题的复杂性要求更高层级的“认知”(认知处理维度)发挥作用。

当探讨定义维度的各种影响(对应系统维度的“交互”)时,“感知”与“认知”仍然发挥作用,但“元认知”(对思考过程的反思)与“知识认知”等高阶思维模式开始发挥作用。

“知识认知”是批判性思维的根基,对生成式人工智能这类复杂系统而言,“知识认知”的作用尤为凸显。

短期来看,亟待探讨的问题包括:人工智能如何增强或削弱对知识的理解?人工智能如何影响对特定议题的批判性思考?与人工智能的交互如何影响解决问题的思路?

若将视野拓展至更广泛、更长久的层面,更深层的问题也相应浮现:随着各行各业大规模采用人工智能,社会将发生怎样的变化?如何消减人工智能的负面影响?

解答这些问题,需要依托“元认知”与“知识认知”对人工智能进行批判性思考。这正是教师需要让学生掌握的重要技能,通过“教学维度”加以落实。

4.教学维度

“教学维度”聚焦于人工智能应用能力的发展层级。本框架通过明确划分四个能力层级——人工智能应用(AI Use)、人工智能能力(AI Competence)、人工智能素养(AI literacy)与人工智能伦理(AI Ethics)——确保教学设计精准对接学生发展需求。

人工智能应用是对生成式人工智能的初级应用形态。课堂案例表现为:学生未经指导自主探索人工智能工具,在未接受系统训练情况下直接使用人工智能完成课业任务。此阶段因缺乏教师引导与伦理框架约束,常导致学术诚信风险与低质量输出。

人工智能能力体现为熟练掌握技术操作但缺乏情境判断的应用形态,类似于具备驾驶技能却无视交通法规的司机。课堂案例表现为:学生能熟练使用人工智能完成作业,但忽视教师制定的与课程目标、学习场景适配的人工智能使用方针。在此情况下,仅凭技术能力不足以支撑人工智能在高等教育场景下的合理应用,需要加强人工智能素养。

在本框架中,人工智能素养是指根据人工智能使用规范适当使用人工智能的能力,相当于遵守交通法规的安全驾驶能力。

另外,针对生成式人工智能输出结果中容易产生的“幻觉”进行批判性思考,是人工智能素养的重要方面。也即,教师要指导学生何时使用、如何使用人工智能来完成学习任务,而不是让人工智能取而代之。

人工智能伦理是指利用人工智能促进繁荣并规避风险。当前关于人工智能伦理的讨论往往围绕短期影响展开,如剽窃等学术问题。更迫切的议题还包括:在已知人工智能存在偏见与幻觉的情况下,鼓励在教育中广泛使用人工智能是否符合伦理道德?如何平衡技术应用与伦理道德的优先级?如何应对人工智能数字鸿沟?

这些问题的根源往往超越教育范畴。高等教育界若要在教学、学术与研究中全面应对生成式人工智能的冲击,就必须建立开放讨论机制。本框架提供的多维度参照系,正为此类深度对话搭建了平台。要实现负责任地部署生成式人工智能,不仅需要教育工作者与研究者的集体智慧,更需要跨学科、跨行业的协同努力。

二、结语

人工智能具有颠覆性的力量。一方面,人们希望借助人工智能改善体验;另一方面,人们必须正视人工智能的潜在风险,从职业消亡、人际疏离到生存危机,等等。本框架旨在为高校教师、教育开发者、课程设计者、管理者等群体搭建平台,推动关于生成式人工智能教育应用的深度探讨。理论框架需要与研究和教学实践相辅相成,两者相互促进、相互重塑,从而形成共识,为制定既符合伦理道德又能带来最大利益的人工智能规范提供依据,使技术红利真正惠及每一位学习者。(文章摘自中国教育网络)